Il 26 dicembre 1995 un mercantile turco si incaglia nel punto più orientale degli isolotti di Imia - chiamati Kardak in turco - che si trovano a soli 7 chilometri dalla costa turca. Un rimorchiatore greco risponde all’appello e si avvicina per aiutare la nave a disincagliarsi, ma il comandante turco rifiuta protestando che il rimorchiatore si trova nelle acque territoriali turche. Alla fine la nave accetta di essere rimorchiata in un porto turco. Ma il 27 dicembre la Turchia contatta le autorità greche sostenendo che i minuscoli isolotti sono di proprietà Sello stato turco. Atene nega la rivendicazione della sovranità turca, citando una serie di trattati internazionali.

Solo a gennaio la vicenda arriva ai media, e suscita immediatamente una dura reazione da parte della stampa e della televisione greca che iniziano a seguire la vicenda. Il 25 gennaio 1996 quattro cittadini della vicina isola di Kalymnos, tra cui il sindaco e il proprietario di un gregge di pecore rimasto sugli isolotti, issano la bandiera greca sull’isola. Anche i media turchi si accorgono della questione e inviano dei giornalisti. Il 27 gennaio i giornalisti tolgono la bandiera greca e issano quella turca in diretta televisiva. L’evento però è disapprovato dai politici turchi.

Il 28 gennaio una trasmissione radio greca avverte la popolazione che la “Turchia ha perpetuato una nuova provocazione contro il nostro paese”. Il ministro degli Esteri in un’intervista sostiene che la situazione non è così grave e sarà risolta per via diplomatica. Ma il giorno stesso la marina greca sbarca sugli isolotti, rimuove la bandiera turca e ripristina quella greca, violando però l’ordine politico che prevedeva solo di ammainare la bandiera turca. Segue un feroce scambio di dichiarazioni del primo ministro turco e del primo ministro greco.

A quel punto le navi da guerra turche si dirigono verso gli isolotti contesi, avvicinandosi anche alla linea verde di Cipro e mettendo così in allerta le forze armate cipriote. Le forze speciali greche sbarcano sull’isola di Imia, seguite il 31 gennaio dalle forze speciali turche. Quattro ore dopo un elicottero greco si schianta al suolo durante una missione di ricognizione, muoiono tre ufficiali. I greci accusano i turchi di averlo abbattuto. Gli eserciti ormai sono a poche centinaia di metri di distanza, inizia una situazione di stallo che durerà parecchi giorni. Il vicesegretario di Stato americano in seguito confermerà che le minacce di guerra non erano un bluff.

L’Egeo era già stato lo sfondo di ripetute tensioni tra Turchia e Grecia sulla proprietà di isole, acque territoriali e spazio aereo. Ma ciò che rese la crisi di Imia particolare sta nel fatto che fu alimentata dai media e in special modo dalla televisione. Due paesi, raccogliendo gli inviti alla mobilitazione e i proclami bellicosi delle reti televisive, si sono lanciati in un vortice di deliri nazionalistici. Le televisioni di entrambi gli Stati, travolte dalla logica della corsa agli ascolti sono scese in campo. Le conseguenze sono state: lo sbarco di truppe, l’arrivo delle flotte, e una possibile guerra, evitata per un soffio grazie alla diplomazia esercitata dagli Stati Uniti, quale maggiore potenza militare NATO, che fermò l’escalation ponendosi come intermediario senza prendere parte nella contesa. Alla fine la diplomazia americana riuscì a convincere le due parti a ritirarsi e ad accettare lo “status quo ante” in cui ciascuna parte rivendicava la sovranità su Imia. Negli anni a seguire le tensioni tra Turchia e Grecia non sono mancate, sfumando lentamente solo dopo decenni. Ad oggi entrambi rivendicano ancora gli isolotti.

I mali di internet

Negli ultimi anni internet, e in particolare i social media, sono additati come l’origine dei tanti mali che affliggono la nostra società, come la disinformazione, l’hate speech e la proliferazione del terrorismo (la radicalizzazione). Non è che le aziende del web non abbiano colpe da farsi perdonare, ad esempio è noto che Facebook abbia contribuito ai crimini perpetrati nel 2017 dalle forze armate di Myanmar contro la già perseguitata minoranza dei Rohingya, prevalentemente musulmana. Ma la colpa di Facebook è di aver contribuito, non di aver creato le condizioni per quegli eventi. Certo, Facebook si è mossa in ritardo, evidentemente pensando più ai profitti che alla tutela dei diritti dei cittadini (un’azienda che pensa ai profitti? Oibò!). Il problema in quel caso era dovuto al fatto che Facebook non aveva dipendenti che conoscessero bene la cultura del luogo, e quindi non c’era nessuno in grado di capire realmente l’effetto dei post pubblicati, e la moderazione dei contenuti veniva affidata agli algoritmi. “Risultato: invece di far diminuire il numero delle persone che visualizzavano i post che istigavano all’odio, questi diventavano ancora più visibili”.

Di certo Facebook non è l’unica azienda che cerca di massimizzare i profitti, ma è ovvio che rispetto ad altre aziende le piattaforme del web che direzionano il flusso del discorso online dovrebbero avere una attenzione maggiore alle conseguenze delle proprie azioni. Anche se qui si entra in un discorso molto più complesso nel quale occorre procedere con la massima prudenza, perché imporre obblighi di censura può facilmente scadere in abusi degli oneri imposti (leggasi, la censura quasi sempre favorisce i potenti).

Ma il punto è un altro. Molto spesso si discute delle colpe dei social, e in generale di internet, paragonando l’ambiente digitale ad un ambiente del tutto asettico dove non esistono disinformazione e hate speech. Un ambiente del tutto ipotetico che la civiltà moderna non ha mai sperimentato. Nella realtà noi viviamo da sempre in una società pervasa da mass media, come lo è in effetti anche internet, mezzi di comunicazione di massa che col passare del tempo si evolvono e ampliano le loro capacità di influenzare le persone. Non sarebbe più giusto paragonare internet ai precedenti mass media, giornali e televisione?

Com’era quando c’era solo la televisione?

La TV polarizza più di Internet?

Della televisione

“Il cliente, il pubblico, è un bambino di 11 anni neanche tanto intelligente” Silvio Berlusconi (Giovanna Ferrero, Ci scusiamo per l’interruzione, Melampo 2011).

L’argomento del muro etico dei giornali, del quale già abbiamo parlato in questo articolo, sta nel fatto che la separazione tra parte editoriale e commerciale consentirebbe al giornalista di perseguire la verità qualunque essa sia, anche in contrasto col proprio editore. Nella realtà ciò non appare, anzi col tempo si è evidenziato che la qualità del giornalismo ormai è sempre meno importante. Non interessa più se il giornalismo crea un buon prodotto (che tra l’altro è più costoso), ciò che conta è se esso è redditizio. In questa prospettiva, si persegue sempre più la riduzione dei costi e si creano prodotti virali e scandalistici piuttosto che inchieste realmente informative. In breve si cavalca l’onda per poter vendere più pubblicità, perché solo se vende pubblicità il giornale sopravvive.

Le piattaforme, i giornali e il futuro dell’informazione

Quando nacque la televisione si presentò come culturale, e si servì del proprio monopolio e della propria capacità di raggiungere una massa enorme - per quei tempi - della popolazione, per imporre prodotti che avevano pretese culturali, ma nel contempo anche per formare i gusti del grande pubblico. A quell’epoca non c’erano possibilità di fare paragoni, e quindi la cultura veicolata dalla televisione veniva considerata universale. Era raro che si mettesse in dubbio la parola della televisione. E tale potere poteva, ovviamente, essere soggetto ad abusi da parte di chi deteneva le redini del media.

Raramente si è affrontato il problema di un eventuale “muro etico” per la televisione, è per lo più un discorso che riguarda i giornalisti e il giornalismo in sé, laddove il giornalista televisivo è qualcosa di diverso, perché l’accesso alla televisione ha come contropartita una formidabile censura. Non è soltanto un problema di proprietà del canale televisivo, che ovviamente condiziona ciò che si può dire e non dire, ma un problema che coinvolge numerose variabili, dagli inserzionisti allo Stato che concede le sovvenzioni. Sono meccanismi conosciuti, eppure nascondono ingranaggi complessi attraverso i quali si esercitano censure di ogni genere. Meccanismi che fanno della

Si tratta di una forma di “corruzione strutturale” che impone non solo l’argomento ma anche le condizioni della comunicazione. Ad esempio, la limitazione del tempo a disposizione impone dei vincoli tali da rendere minime le probabilità che qualcosa si possa davvero dire. Questa forma di censura si esercita sugli invitati, tra i quali i giornalisti, sui soggetti che accedono al potere di entrare in tutte le case e quindi superano il formidabile “filtro editoriale”.

Con l’aumento dell’importanza della televisione, e con l’introduzione della concorrenza tra le reti, sono aumentati i canali che indugiano nel sensazionalismo, sussumendo una certa visione dell’informazione che prima era propria dei giornali scandalistici, orientati allo sport e ai fatti di cronaca. Anche se c’è una guerra in corso, devastazioni e gente che muore di fame, spesso i telegiornali aprono con le notizie sportive, con aspetti aneddotici della vita politica o con fatti di cronaca che sono, a tutti gli effetti, eventi individuali. Ma i fatti di cronaca sono anche il mezzo per spostare l’attenzione, per interessare tutti ma senza realmente preoccupare nessuno, non sono divisivi anzi suscitano consenso. È tutto ciò che non richiede competenza per essere compreso (Jay Rosen, What Are Journalists For?) ma attira la curiosità. Ed è tutto ciò che spoliticizza gli eventi e riduce la vita sociale all’aneddoto, al pettegolezzo, all’individuale. La vita sociale si riduce a eventi privi di reali conseguenze ma drammatizzati per la narrazione e adatti a suscitare indignazione. E per dare “senso” vengono chiamati gli "esperti" da televisione.

Il tempo è materia rara in TV e se viene sprecato per dire cose futili vuol dire che sono importanti. E lo sono nella misura in cui nascondono altre cose.

Il principio di selezione

La selezione di chi va in televisione è basata sulla ricerca del sensazionale. La televisione invita alla drammatizzazione, mette in scena un evento e ne acuisce la gravità, tende al tragico per qualunque cosa. Da un lato, ci sono i giornalisti, che hanno “occhiali” speciali che vedono alcune cose in un certo modo, operano una selezione, si interessano di ciò che è straordinario, quanto meno straordinario per loro. Hanno una responsabilità enorme, quella di essere primi allo scoop, e pur di far vedere qualcosa di più degli altri sono pronti a tutto. Ma per distinguersi finiscono per dire tutti la stessa cosa, azzerando l’originalità che scade nell’uniformità e nella banalizzazione.

Poi ci sono i presentatori che parlano spesso senza avere contezza della gravità di ciò che dicono di fronte a milioni di persone. Le loro parole creano fantasmi, paure, o semplicemente disinformazione. Il ruolo del presentatore nel dibattito è essenziale, è lui che detta le regole del gioco, che non sono mai uguali per tutti. Il modo di porre le domande, il tono, i tempi di parola, che impongono fretta o obbligano a banalizzare un discorso troppo complesso per il popolo, che interrompono e quindi censurano.

Infine ci sono gli ospiti, spesso ingaggiati perché si sa già cosa diranno, perché conoscono le regole del gioco, perché sanno stare nei tempi ristretti imposti dall’auditel. E quando si tratta di "esperti", spesso sono quegli esperti che non hanno trovato la consacrazione all’interno del loro campo e quindi cercano una legittimazione all’esterno, e in questo senso appaiono più aperti a farsi irretire dal grande fratello televisivo e quindi fanno meno paura a chi li invita in televisione. Non potendo contare troppo sulla propria opera, accettano di apparire con continuità sul piccolo schermo, così scrivendo opere che hanno come unico scopo quello di perpetuare gli inviti in televisione. Il loro scopo diventa essere visti, ma essere visti dai giornalisti.

Sono tre categorie che in fin dei conti hanno molto in comune, parlando in tempi contingentati e essendo soggetti al “filtro editoriale” discutono per luoghi comuni, idee banali e convenute da tutti, idee già pronte per essere ricevute e decodificate dal grande pubblico. La televisione privilegia questi pensatori veloci che hanno sempre qualcosa da dire su tutto, parlatori disponibili a rimasticare gli eventi banalizzandoli per renderli digeribili. Gli invitati permanenti fanno parte di un ristretto circolo di persone che si scontrano tra loro ma solo apparentemente, ed appartengono a un mondo separato e chiuso su se stesso, estraneo alle reali problematiche del popolo, del quale spesso non hanno contezza alcuna né capacità di comprensione. Un buono storico è chi viene considerato tale dagli storici, ma spesso viene invitato chi non è storico per discutere di storia e dare il proprio parere sugli storici. Con quale autorità? Quella che gli conferisce la televisione.

I fatti di cronaca possono essere investiti di connotazioni politiche o etiche, e drammatizzati in modo da suscitare sentimenti forti, come il razzismo e la xenofobia. Il giornalista in questo modo diventa creatore di realtà, la televisione non è uno strumento di registrazione della realtà, ma piuttosto uno strumento capace di crearla. L’effetto di realtà è quando leggendo un libro o guardando un film ci dimentichiamo che quella è solo una finzione. La realtà creata è ovviamente capace di manipolare le persone esercitando effetti sociali, in particolare perché – a differenza di internet – in genere non c’è alcun reale contraddittorio a ciò che si dice in televisione. Ed è la politica che aspira a governare questo strumento così imponendo una visione del mondo, in particolare una visione che implica divisioni (giovani e vecchi, stranieri e italiani, ecc...).

Si tratta principalmente di un problema di redditività, per la sopravvivenza del media, del giornale, del canale televisivo, occorre che guadagni. Ed ecco che il mercato diventa istanza di legittimazione. Lo vediamo nelle classifiche dei best-seller, dei film più visti. La mentalità commerciale si insinua dappertutto, persino nelle istituzioni scientifiche che finiscono per fare marketing. In Tv la mentalità commerciale si esercita con la pressione dell’urgenza, con la lotta temporale tra i giornalisti per arrivare primi alla notizia.

Ovviamente l’ambiente del giornalismo non è omogeneo, ci sono sempre quelli che la pensano diversamente e cercano di fare la differenza, spesso giovani. Ma i giornalisti sono per lo più formati da altri giornalisti, il giornalismo è uno sport di squadra (ancora Rosen), i giornalisti leggono gli altri giornali, nelle redazioni si parla degli altri giornali, di quello che hanno o non hanno pubblicato, in un gioco di specchi che produce un formidabile effetto di chiusura e omogenizzazione. Quindi si finisce spesso, molto spesso, per introitare più o meno consciamente i valori tipici dell’ambiente, il cui valore principale è quello commerciale. Il fatto di essere sottoposti agli indici di ascolto è il giudizio finale sulla qualità del giornalismo che finisce per coincidere con la redditività. E quindi le televisioni diventano il regno dello scandalismo e del pruriginoso. E i giornalisti della stampa, minacciati, si trovano di fronte alla difficile scelta se seguire le televisioni entrando in concorrenza con loro, oppure cercare un modello differente.

La Tv militante e la nascita de “la gente”

La televisione negli anni è cambiata. Se agli inizi mirava a “formare” il cittadino, oggi è tesa soprattutto a inseguire (e a sfruttare) i gusti individuali, così offrendo ai telespettatori prodotti grezzi come i talk show, le scene di vita vissute, esperienze senza veli spesso estreme e tali da soddisfare il voyeurismo. Si è passati gradualmente dalla televisione pedagogica e paternalista a una populista sottomessa ai gusti popolari. È anche una conseguenza del liberismo che glorifica l’individuo nella sua essenza e lo porta al di sopra del complesso degli individui, cioè la società.

La disinformazione come fenomeno sociale e l’emersione delle logiche da “branco”

Già con “Linea rovente” di Giuliano Ferrara nel 1987 e poi con Samarcanda di Michele Santoro, la televisione assunse il suo nuovo ruolo. I talk show erano popolati di cittadini qualunque, i “senza voce” che raccontavano la loro realtà riempiendo la piazza. Per la prima volta gli operai, le casalinghe, i disoccupati e gli studenti avevano accesso ad un dialogo quasi diretto (mediato dal presentatore) con i politici. E così abbiamo avuto gente arrabbiata che urlava “mariuolo” a Mario Chiesa e il lancio delle monetine contro Craxi dinanzi all’hotel Raphael in diretta Tv. Sono i talk show televisivi ad avere inventato “la gente”, un soggetto sociale del tutto nuovo, e così la Tv allevò nei talk show i prototipi degli “odiatori” che oggi infestano l’ecosistema digitale (Colarizi, Passatopresente. Alle origini dell'oggi 1989-1994, Laterza 2022).

La televisione militante con “la gente” come protagonista e prodotto, esercitò un vero e proprio contro-potere all'interno dello stesso sistema televisivo che fino ad allora era appannaggio esclusivo delle élite e dei loro sodali. Scompaginò il palinsesto mettendo in scena rappresentazioni collettive nelle quali l’eccesso di parola la fece da padrona e ruppe gli argini ristretti del discorso politico, aprendo al turpiloquio e alle espressioni d’odio e all’individualismo sfrenato. Quel periodo fu breve, poi normalizzato dai lustrini e pailletes delle trasmissioni alla Bruno Vespa, ma l’effetto dirompente si era sentito, la “Tv verità” aveva mostrato il profondo risentimento dei cittadini nei confronti delle élite. La politica, spaurita, si ritrasse dai territori e quindi dal dialogo coi cittadini, rifugiandosi nella diffusione di simboli e slogan demandati al capo politico, che talvolta fa uso dello stesso linguaggio scurrile del popolo per “mostrare” di essere uno di loro: nasce il leaderismo.

Quel periodo in cui i “senza voce” hanno avuto l’occasione di parlare ha, però, lasciato ampi strascichi nella società, e alla prima occasione ha ripreso il suo posto, in un luogo nuovo, nell’ecosistema digitale inizialmente poco regolamentato e che quindi democratizzava il dialogo nella sfera pubblica. Mentre i politici nelle loro cattedrali si autoassolvono per le loro espressioni d'odio (cappio in Parlamento; sputi in Parlamento) dando la colpa alla “gente” incivile relegandola nella definizione di trolling o hate speech.

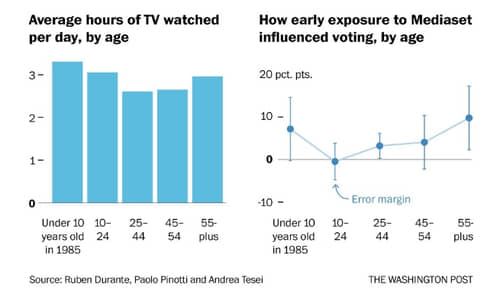

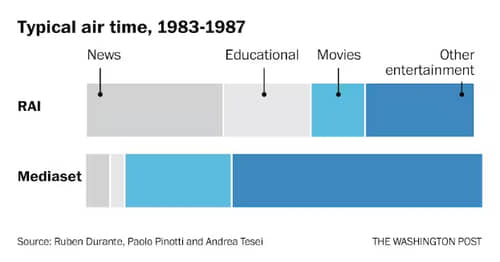

La semplificazione della comunicazione, così come il dialogo tra eletto e elettori, è, secondo alcuni ricercatori (Ruben Durante, Paolo Pinotti, Andrea Tesei, The Political Legacy of Entertainment TV), ciò che ha aperto la strada ai candidati “populisti”, quelli che spacciano messaggi semplici e riposte facili. Il ruolo della televisione nel successo populista risiede nell’intrattenimento non nei messaggi politici, e proprio le reti Mediaset offrivano quasi tre volte più ore di intrattenimento rispetto alla RAI evitando quasi tutte le notizie e la programmazione educativa. Anche la Tv che non parla esplicitamente di politica influenza la politica. Secondo la ricerca menzionata, “i giovani che hanno guardato Mediaset durante i loro anni formativi sarebbero cresciuti per essere ‘meno sofisticati dal punto di vista cognitivo e con meno mentalità civica’ rispetto ai loro coetanei che in quel periodo avevano accesso solo alle emittenti pubbliche e alle stazioni locali”. Insomma, un certo tipo di televisione ha “formato” la popolazione per accettare e votare il populismo, allo stesso modo in cui Fox News ha formato (Gregory J. Martin, Ali Yurukoglu, Bias in Cable News: Persuasion and Polarization) gli americani a posizioni anti-establishment.

L’era dell’individualismo

Gli eventi di cronaca più efferati e che maggiormente colpiscono il pubblico, come ad esempio l’omicidio di un bambino, frequentemente vengono alimentati dai media. I giornali e la televisione riportano i fatti agendo come strumento di amplificazione dell’indignazione popolare. In tal modo si instaura una forma di democrazia diretta che annulla i tempi necessari per una corretta analisi e riflessione, scadendo nelle passioni collettive, nella logica della vendetta. Accade che i giornalisti non riescano a mantenere il necessario distacco e finiscano per contribuire all’evento orientandolo (l'assassino è un migrante, è di origine nordafricana...) e caricandolo di connotazioni politiche e sociali. Quando nacque la televisione si pensava che avrebbe finito per livellare i telespettatori, ma si è sottovalutata la capacità del mezzo di trasformare coloro che la producono la televisione, i giornalisti, i produttori, gli editori (Pierre Bourdieu, Sulla televisione, Feltrinelli 1997).

La televisione è tutt’ora uno dei mezzi principali di acquisizione delle notizie, e nel contempo un mezzo per formare la visione del mondo dei cittadini. E non è certo cosa di oggi, basta leggere i verbali dei politici e imprenditori che negli anni ‘90 si susseguirono nell’inchiesta Mani Pulite per scoprire che già allora era “interesse preciso della Fininvest Comunicazioni raggiungere con messaggi mirati il personale politico fruitore di tali mezzi di informazione” (Fedele Confalonieri), anticipando il targeting politico digitale, tramite un bombardamento di video con messaggi propagandistici e interviste che irrompe nella case degli italiani a favore di una parte (Giovanna Ferrero, Ci scusiamo per l’interruzione, Melampo 2011). I presentatori dei nostri telegiornali, gli animatori di dibattiti televisivi, i commentatori sportivi, sono divenuti piccoli direttori di coscienza che si fanno portavoce di una morale piccolo borghese, che dicono cosa pensare di quelli che loro stessi scelgono e indicano come problemi della società (Pierre Bourdieu, Sulla televisione, Feltrinelli 1997).

Ponendo l’accento sui fatti di cronaca si riempie un vuoto che di fatto ha lo scopo di occultare le informazioni che il cittadino dovrebbe, invece, possedere per esercitare i propri diritti democratici. Così come aveva sentenziato la Suprema Corte nel 2010,

il popolo può ritenersi costituzionalmente ‘sovrano’ in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell’opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico.

Quello di essere “pienamente informato” è un diritto del cittadino, anzi di più, è una precondizione per la democraticità della società contemporanea. In tal modo si crea anche una divisione tra coloro che si limitano a vedere la televisione, sempre meno informati e sempre più indignati, e che hanno come unico bagaglio politico la conoscenza diretta delle persone della loro ristretta cerchia con le quali discutono di ciò che si è parlato in Tv, quindi informazioni basate sulla personale e individuale esperienza, e coloro che hanno le possibilità e le capacità di accedere alle vere informazioni, in particolare la stampa specializzata e quella internazionale. E gli studi (Lenz, Lawson, Looking the Part: Television Leads Less Informed Citizens to Vote Based on Candidates’ Appearance) mostrano come i meno informati hanno la tendenza a votare i candidati in base all’apparenza.

Il problema della società moderna non sta nella disinformazione o nell’hate speech. Sono fenomeni sociali, connaturati all’uomo e sempre esistiti. Certo, oggi è più facile far viaggiare la disinformazione e coinvolgere migliaia di persone in ogni parte del globo, tale capacità è stata, grazie a (o per colpa di) internet, democratizzata. Ma una notizia falsa che un tempo viaggiava in televisione e quindi difficilmente poteva essere smentita e attecchiva come verità universale (“l’ho sentito in Tv”), oggi potrebbe essere con facilità smentita dagli esperti della materia che si aprono un blog o un account su Facebook.

Il problema della nostra società, invece, sta nella personalizzazione spinta, nell’individualismo imperante, al punto che ogni singolo individuo si sente superiore al resto della società e tende a creare uno spazio separato, insieme ai propri cari, spesso anche in contrasto con gli altri, un fenomeno ampiamente assecondato, se non addirittura favorito, dai mass-media, in primis la televisione, che finisce per demandare al sondaggio universale la decisione su questioni di scienza, in una pseudodemocrazia diretta che cancella tutti gli enti collettivi strutturalmente deputati all'elaborazione critica, alla riflessione e alla conseguente proposizione di opinioni costituite. In una frammentazione che spacca l’intera società e impedisce la cooperazione che è ciò che ci ha consentiti di evolverci nel corso dei millenni.

25/08/2023

da Valigia blu