05/10/2025

da Remocontro

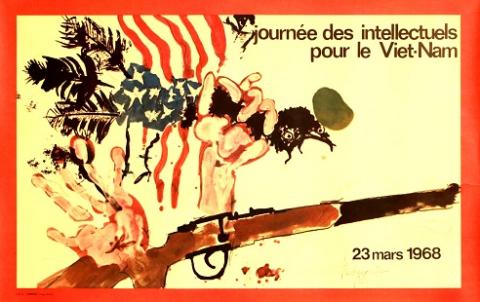

Gli anni Sessanta furono un periodo di grandi trasformazioni, ma anche un periodo convulso e tutt’altro che pacifico. Tra le pagine più ricordate del controverso decennio indubbiamente la contestazione giovanile del 1968 mossa dalla contestazione alla guerra americana del Vietnam. Parallelismi d’attualità evidenti.

Francia, Quartiere Latino e barricate

La Francia degli anni Sessanta del secolo scorso, governata dall’imponente figura del generale Charles de Gaulle, aveva goduto di un periodo di sviluppo economico e di un generale miglioramento del benessere dei cittadini. Questo aveva fatto sì che progressivamente aumentasse il numero degli iscritti all’università: nel 1968, dopo un incremento regolare durato un decennio, gli studenti erano quasi seicentomila rispetto i precedenti centottantamila. Le strutture esistenti si trovarono in difficoltà e la prima reazione fu il ricorso a norme più restrittive, soprattutto nei confronti coloro che risiedevano negli studentati.

Sul piano politico la risposta governativa fu il tentativo di restringere il numero degli iscritti rendendo più severa la selezione per l’accesso: il cosiddetto piano Fouchet, ministro dell’Educazione del governo Pompidou, aggravò il malcontento. La prima reazione avvenne nel marzo 1968, quando a Nanterre iniziarono le proteste per la liberazione gli studenti arrestati nel corso di una manifestazione contro la guerra del Vietnam.

Il 2 maggio fu chiusa l’università e le proteste si spostarono nel centro di Parigi, nella gloriosa e secolare Sorbona. Il 3 maggio il rettore chiese l’intervento della polizia cui seguirono seicento arresti: poiché si ebbero subito le prime condanne grazie ad un efficientissimo sistema giudiziario, tutt’altro che intimiditi gli studenti continuarono le proteste. De Gaulle ritenne gli avvenimenti trascurabili e il dottrinario partito comunista francese trattò i manifestanti come «piccolo borghesi falsi rivoluzionari».

L’8 maggio non furono però più solo studenti a manifestare, ma più di cinquanta mila persone. Nella notte tra il 10 e l’11 maggio si levarono le prime barricate nel Quartire Latino. Non era un’altra rivoluzione come nel 1789, ma sia de Gaulle e che il PCF avevano comunque sottovalutato la situazione che si normalizzò del tutto solo alla fine del mese.

Roma e Milano

Anche l’Italia negli anni Sessanta aveva goduto di una fase economica favorevole che aveva migliorato la situazione generale, ma i primi scontri nelle università furono di natura diversa da quella francese. Premesso che le prime ‘occupazioni’ universitarie erano iniziate in maniera sporadica già dall’anno precedente, originate dalla proposta di un piano governativo di riforma dell’università, il primo grave episodio di tensione a Roma si ebbe ai primi di marzo del 1968, passato alla storia come ‘battaglia di Valle Giulia’.

Un segno premonitore comunque si era già avuto nel 1966, quando estremisti di destra avevano provocato un tafferruglio all’interno della facoltà di Lettere nel corso del quale, precipitando dalle scale, aveva perso la vita lo studente diciannovenne Paolo Rossi, tutt’altro che estremista, ma cattolico e aderente al movimento scoutistico.

L’elemento di diversità rispetto le vicende francesi a Valle Giulia fu infatti un intreccio iniziale con organizzazioni politiche di destra: in seguito dalla separazione si passò poi alla netta contrapposizione, cosa che in Francia non avvenne e l’università non fu terreno di scontro politico. A ricordare del resto il carattere libertario delle manifestazioni francesi sono rimasti slogan come «Vietato vietare!» o «L’immaginazione al potere» che sembrano turbare ancora oggi i sonni dei benpensanti.

In Italia tutto fu più frammentato e non riguardò solo la capitale: a Milano ad esempio fu una scuola superiore, il liceo Berchet, ad essere occupata prima dell’università Statale e nella stessa città si svolse un durissimo confronto tra il ‘movimento’ e il quotidiano «Corriere della Sera», un crescendo che si concluse con celebre lancio di uova alla prima della Scala. Altra caratteristica italiana, in cui comparve la guerra del Vietnam, fu anche il rifiuto del ‘sapere tradizionale’, accusato di essere complice di un sistema internazionale che opprimeva i popoli e preparava l’autodistruzione della guerra.

Neofascisti a Roma

Il senso della guerra

La guerra del Vietnam ha rappresentato in questi contesti più di un semplice episodio o di un generico motivo di contestazione: da una parte è stata un segnale dello strappo generazionale degli anni Sessanta, ma dall’altra ha contribuito ad una profonda revisione del modo di pensare tutta la politica internazionale. Infatti, tra il 1967 e il 1968, accanto alle contestazioni dei metodi scolastici obsoleti – ma anche di determinati rapporti esistenti nella vita privata e familiare – si sono svolte in tutta Europa memorabili manifestazioni organizzate per protestare contro la guerra.

Il Vietnam potrebbe quindi essere considerato il vero catalizzatore della rivolta giovanile occidentale: del resto la tenace resistenza del popolo vietnamita di fronte al colosso militare americano aveva dimostrato che l’organizzazione politica poteva sconfiggere la potenza tecnologica. In Italia come in tutto il mondo si susseguirono moltissime manifestazioni, assemblee studentesche, fiaccolate, raduni nelle fabbriche, veglie di protesta davanti ai consolati USA, roghi di bandiere americane al grido di «Yankee go home!» per protestare contro questa guerra.

In Italia e in Francia ebbe un ruolo importante anche il cattolicesimo post-conciliare nato dalla celebre enciclica «Pacem in terris» (1963) di Giovanni XXIII. Non fu affatto casuale che proprio nel nostro paese la saldatura tra trasformazione della scuola, del mondo del lavoro e desiderio di pace nelle relazioni internazionali, avvenisse all’interno di un saggio a tratti dal contenuto utopico, ma del quale si parla ancora: «Lettera ad una professoressa» (1966), scritta all’interno della scuola di Barbiana, libro amato o detestato, fu in realtà il piccolo manifesto di questa complessa stagione che ebbe vari risvolti.

«Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande ‘I care’». È il motto irriducibile dei giovani americani migliori. «Me ne importa, mi sta a cuore». È il contrario esatto del motto fascista «Me ne frego» […]». Tratto da Lettera a una professoressa