30/09/2025

da Valori

Il nucleare arranca tra costi e ritardi, mentre solare ed eolico crescono rapidamente, conquistano investimenti e guidano la transizione energetica globale

Chi ha sempre considerato il nucleare come una delle tecnologie chiave per ridurre le emissioni climalteranti, oggi si dovrà ricredere davanti ai dati del rapporto pubblicato dal Global Energy Monitor (GEM). L’organizzazione – i cui dataset sono utilizzati da agenzie e istituzioni internazionali quali l’Ipcc, Iea, ma anche da operatori privati come Bloomberg e The Economist – ha pubblicato il Global Nuclear Energy Tracker. Si tratta di un’analisi che sintetizza lo stato dei progetti di impianti nucleari nel mondo, le cancellazioni e le fasi di sviluppo. E mette a confronto la traiettoria dell’atomo con quella del solare e dell’eolico, che assorbono gran parte dei flussi di investimento diretti al settore elettrico.

Il quadro è chiaro: oggi l’energia nucleare è in difficoltà a competere con la rapidità di crescita delle energie rinnovabili. L’energia nucleare paga il peso di infrastrutture sempre più vecchie, piani che spesso non arrivano a concretizzarsi e costi di costruzione fuori scala rispetto alle alternative. Nel frattempo, solare ed eolico avanzano con una velocità che sta ridisegnando la mappa della transizione energetica mondiale. Imponendosi in termini di nuova capacità installata e di produzione effettiva.

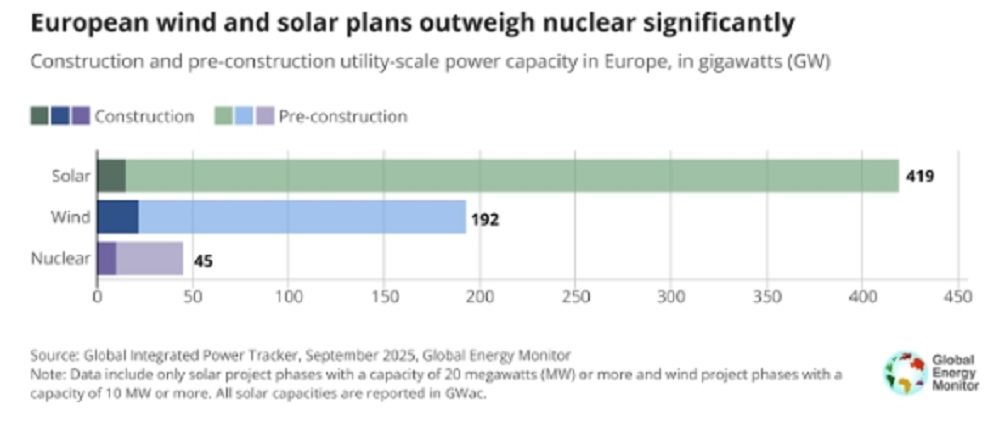

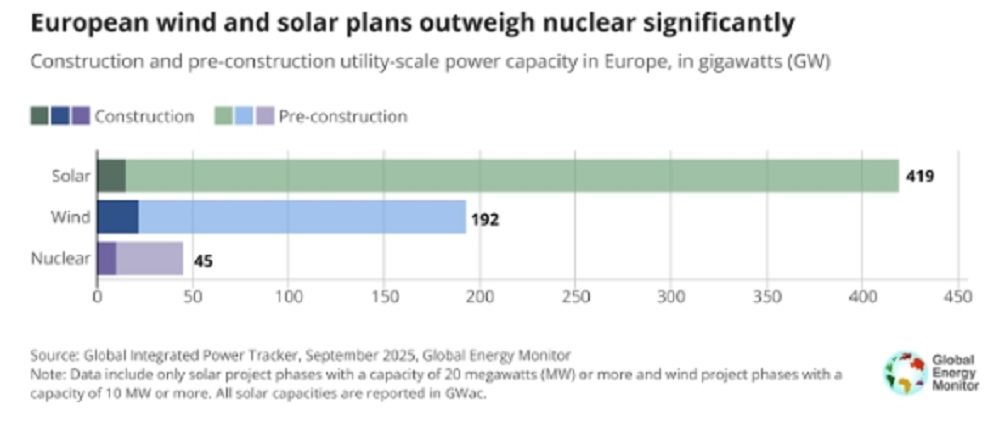

Impianti di energie solare, eolico e nucleare a confronto © Global Energy Monitor

Il nucleare in Europa: un settore fragile e in declino

I dati raccolti dal Global Energy Monitor raccontano un aspetto spesso sottovalutato: la fragilità storica della filiera nucleare. Nel corso dei decenni, infatti, sono stati annunciati in tutto il mondo progetti per oltre 566 gigawatt (GW) di nuova capacità, mai arrivati al traguardo.

È un numero impressionante. Supera la somma dei reattori oggi effettivamente in funzione, pari a circa 401 GW, e di quelli già ritirati, che ammontano a 116 GW. In altre parole, nella storia dell’atomo civile, più impianti sono stati cancellati prima di entrare in funzione che realizzati o portati a termine del loro ciclo di vita. Un dato che evidenzia quanto il settore sia esposto a stop, ripensamenti e fallimenti progettuali. Con implicazioni economiche enormi: miliardi di investimenti pianificati che si sono dissolti e capitali bloccati in iniziative rimaste incompiute.

Questo aspetto vale soprattutto per l’Europa, dove i progetti cancellati totalizzano 122 GW. Più del parco nucleare operativo di qualsiasi singolo Paese al mondo, a cui si aggiungono 68 GW di centrali già dismesse. Inoltre, il parco in attività è anziano: il 90% degli impianti, infatti, ha più di 35 anni.

Eolico e solare: la crescita supera di gran lunga il nucleare

Pur essendo considerata una fonte a basse emissioni di CO2, l’energia nucleare non è mai stata ufficialmente classificata come “rinnovabile”. Negli anni, tuttavia, ha guadagnato crescente sostegno politico. Tanto che le COP28 e COP29 ne hanno riconosciuto il ruolo strategico, spingendo 31 Paesi a impegnarsi a triplicarne la capacità entro il 2050.

Eppure sul fronte opposto, ci sono oltre 600 GW di eolico e solare in pre-costruzione o costruzione in Europa. Cioè una scala di progetti quattordici volte superiore ai 9,3 GW di nuova capacità nucleare in costruzione (di cui la maggior parte è destinata a sostituire le unità in via di dismissione piuttosto che a espandere la capacità totale). Questi numeri non sono meri dettagli tecnici: definiscono la geografia degli investimenti e la finestra temporale in cui gli investimenti producono ritorni. Perché la gran parte di questa nuova capacità rinnovabile sarà operativa molto prima dei reattori atomici in cantiere. Per solare ed eolico i tempi medi di realizzazione – nonostante iter autorizzativi spesso ostacolati dalla burocrazia – variano da uno a quattro anni. Contro i dieci o più richiesti per una centrale nucleare.

Tale sproporzione nei tempi di sviluppo mette in luce un problema cruciale: la comunità scientifica sottolinea che la finestra utile per limitare l’aumento delle temperature globali entro la soglia di 1,5-2°C si sta rapidamente chiudendo. Secondo numerosi esperti, resterebbero appena tre anni per intervenire in modo efficace. Per questo motivo, il nucleare appare poco adatto a contribuire in modo decisivo al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici. I cicli di costruzione troppo lunghi e l’alto rischio di cancellazione dei progetti rendono l’atomo una tecnologia meno efficace per garantire riduzioni rapide delle emissioni.

Il rischio finanziario del nucleare: costi alti e progetti in stallo

Dal punto di vista finanziario la prima conseguenza è il rischio concreto di stranded assets, cioè di investimenti che perdono valore prima del previsto. Per il settore privato la comparazione si gioca su tre variabili essenziali: costo di capitale, tempi di entrata in servizio e prevedibilità dei flussi di cassa. Le rinnovabili vincono su tutte e tre. L’analisi comparativa dei costi di generazione (LCOE e metriche affini) mostra una forbice significativa a favore di solare ed eolico. Mentre il nucleare resta esposto a componenti di prezzo elevate legate a capitale iniziale e a rischio di sforamento.

Nucleare e sostegno pubblico: senza aiuti non regge

Il nodo finanziario del nucleare si aggrava per la struttura stessa degli investimenti. Costruire una centrale richiede capitali enormi e tempi lunghissimi, con ritorni incerti. Condizioni che scoraggiano i mercati. Per questo molti governi hanno introdotto meccanismi di sostegno, come garanzie pubbliche o contratti di acquisto a lungo termine, che spostano parte del rischio sui bilanci statali o direttamente sugli utenti attraverso le tariffe. In sostanza, il nucleare riesce a stare in piedi solo grazie a un forte intervento pubblico.

Insomma, il quadro delineato dal Global Energy Monitor è inequivocabile: il nucleare non scompare dal panorama energetico, ma il suo impatto concreto rischia di rimanere marginale. Soprattutto nei tempi stretti richiesti dalla transizione climatica. Nei prossimi anni, saranno le energie rinnovabili a determinare la traiettoria della decarbonizzazione, crescendo rapidamente e occupando lo spazio che una tecnologia lenta e costosa non riesce a colmare.

Di esempi da citare ce ne sono diversi. Hinkley Point C, simbolo del rilancio nucleare britannico, è stato rivisto ripetutamente: mancano ancora anni al suo completamento, mentre la data di entrata in servizio è stata spostata più volte. Il costo stimato, di conseguenza, è salito di decine di miliardi di sterline rispetto alle stime iniziali. L’unità 3 del progetto di Olkiluoto, in Finlandia, ha richiesto 17 anni per essere completata, mentre l’unità 4 è stata abbandonata nel 2015. Anche Flamanville in Francia ha accumulato anni di ritardo e forti aumenti dei costi, erodendo la fiducia degli investitori.

Queste centrali utilizzano il modello di reattore EPR (European Pressurized Reactor) la cui complessità e la mancanza di standard costruttivi hanno portato a un’implementazione insufficiente. In diversi Paesi europei, sono in corso iniziative per la costruzione di reattore modulari SMR (Small Modular Reactor), ma non ci sono ancora modelli commerciali in funzione e le prime implementazioni comunque non sono previste prima dell’inizio del prossimo decennio.